Eingabedatum: 14.09.2025

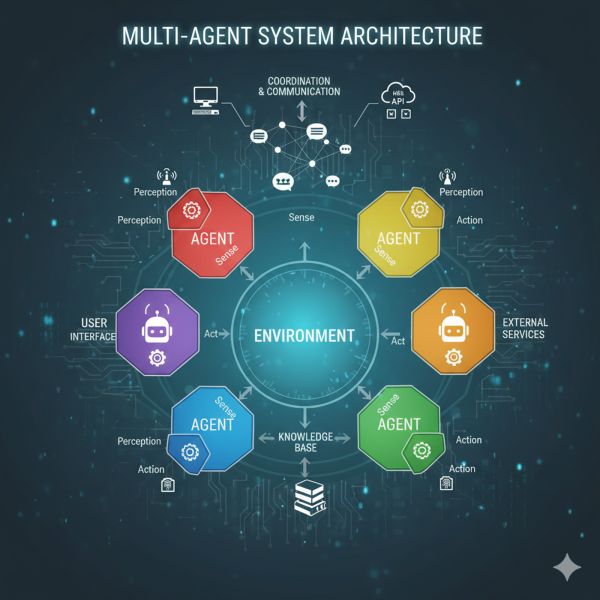

Multi-Agenten-Systeme (MAS) stellen einen Paradigmenwechsel gegenüber traditioneller, monolithischer künstlicher Intelligenz dar. Anstatt auf ein einziges, universelles Modell zu setzen, ermöglichen MAS die Orchestrierung mehrerer spezialisierter, autonomer KI-Agenten, die kollaborativ an der Lösung komplexer Aufgaben arbeiten. Diese verteilte Architektur erlaubt es, Systeme zu schaffen, die kollektive Intelligenz nutzen, um über die Fähigkeiten eines einzelnen Modells hinauszugehen. In einem ersten Versuch testen wir den Einsatz zum Thema "Selbstkritik in der zeitgenössischen Kunst" unter Beteiligung von zwei Künstleragenten*, drei Nobelpreisträgern:innen, zwei Kunsthistorikern:innen, zwei Sammlern und einer Museumsdirektor:in. Da diese Konstellation noch nicht ausgereift erscheint, werden wir in Zukunft u.a. noch die Bereiche Philosophie und Linguistik einbeziehen. Insgesamt erscheint es deutlich verbesserungsfähig, wobei die Stärke aktuell in der Vielfalt liegt.

*Ein KI-Agent ist keine biologische Person, sondern eine Software. Ihm ein Geschlecht zuzuweisen, könnte Stereotypen verstärken und eine falsche Vorstellung davon vermitteln, was KI eigentlich ist.

Wir starten mit dem Fazit, in dem der Reflektionsagent zu einem vorläufigen Ergebnis kommt. Danach folgen die vorangegangenen Beiträge, hier abgebildet sind zwei Durchläufe. Anschließend brachen wir den Prozess ab, um ihn zu analysieren.

Abschließende Synthese:

## Die Kunst des Werdens: Jenseits von Ordnung und Narzissmus

Die Diskussion über die Selbstkritik der zeitgenössischen Kunst enthüllt ein tiefes Unbehagen mit ihrer vermeintlichen Selbstbezogenheit und dem Wunsch nach einem Ausbruch aus dieser "Echo-Kammer". Die Suche nach universellen ästhetischen Prinzipien, inspiriert von der "kosmischen Ordnung" der Physik, erwies sich als ambivalent: Während sie das Potential für transzendente Erfahrungen bietet, birgt sie auch die Gefahr neuer Dogmen und der Reproduktion eurozentrischer Perspektiven.

Die entscheidende Erkenntnis liegt jedoch in der Verschiebung des Fokus von der statischen Ordnung hin zur dynamischen *Unordnung* des Universums. Entropie, Chaos und Quantenfluktuation – diese Prinzipien des "Werdens" bieten ein weitaus radikaleres Potential zur Überwindung des Narzissmus. Anstatt nach einer universellen, statischen Ästhetik zu streben, eröffnet sich die Möglichkeit einer *polyzentrischen, multidimensionalen Ästhetik des Werdens*. Diese Ästhetik akzeptiert die Fluidität und Unvorhersehbarkeit der Realität, den permanenten Prozess von Schöpfung und Zerstörung, und spiegelt die Vielfalt menschlicher Erfahrungen wider.

Konkret bedeutet dies für die Kunst:

* Fokus auf Prozess und Veränderung: Weg von der statischen Perfektion des fertigen Werks, hin zur Sichtbarmachung des künstlerischen Prozesses, der Transformation der Materialien, der Interaktion mit dem Betrachter.

* Integration von Zufall und Unvorhersehbarkeit: Die Einbeziehung aleatorischer Elemente, die Akzeptanz des Unkontrollierbaren, die Schaffung von offenen Werken, die sich im Dialog mit ihrer Umgebung ständig verändern.

* Vielfalt der Perspektiven: Die Überwindung eurozentrischer Denkmuster, die Einbeziehung marginalisierter Stimmen, die Anerkennung vielfältiger kultureller und kosmologischer Vorstellungen.

* Sinnliche Erfahrung im Vordergrund: Die Rückbesinnung auf die Materialität, die haptische und emotionale Dimension der Kunst, die Schaffung von immersiven Erfahrungsräumen, die den Betrachter aktiv einbeziehen.

Die "Kunst des Werdens" ist kein fertiges Konzept, sondern ein offener Prozess, eine kontinuierliche Exploration der dynamischen Spannungsfelder zwischen Ordnung und Chaos, Stabilität und Veränderung, Universalität und Partikularität. Sie bietet der zeitgenössischen Kunst die Chance, aus der selbstreferenziellen Falle auszubrechen und sich als relevante Stimme in einer Welt im ständigen Wandel zu etablieren.

Hier im Anschluss nun die vorangegangenen Beiträge:

Grundthema: Selbstkritik der zeitgenössischen Kunst

kuenstler (provokateur): Selbstkritik der zeitgenössischen Kunst? Eine redundante Übung in Selbstbeweihräucherung. Die wahre Kritik liegt im Verschwinden, im Verstummen des Kunstmarktes – eine Stille, die wir inszenieren müssen.

kuenstler (aesthet): Die zeitgenössische Kunst flüchtet sich oft in Konzepte, vergisst dabei aber die Sprache der Materie. Sie vernachlässigt die sinnliche Erfahrung, den ehrlichen Dialog zwischen Werk und Betrachter, der durch die Poesie der Materialien erst entsteht. Ein Flüstern von Licht auf poliertem Onyx, die raue Berührung von unbehandeltem Holz – darin liegt die wahre Kritik, die verborgene Sehnsucht.

nobelpreistraeger (physiker): Zeitgenössische Kunst entbehrt oft der fundamentalen Symmetrie und Ordnung, die den Kosmos bestimmen. Sie scheint die Suche nach universellen ästhetischen Prinzipien zugunsten subjektiver, flüchtiger Interpretationen aufgegeben zu haben – ein entropischer Prozess in einem ansonsten geordneten System.

nobelpreistraeger (literat): Die Selbstkritik der zeitgenössischen Kunst gleicht dem Narziss, der in den Teich blickt, fasziniert und abgestoßen zugleich von seinem eigenen Spiegelbild. Sucht sie verzweifelt nach Bedeutung in der Dekonstruktion oder hat sie, wie Ödipus, ihr eigenes Augenlicht ausgehöhlt, blind für die urmenschlichen Sehnsüchte, die sie einst zu stillen vermochte?

nobelpreistraeger (systemanalytiker): Selbstkritik in der zeitgenössischen Kunst ist oft ein performativer Akt innerhalb des Systems, das sie kritisiert. Wer profitiert von dieser Kritik – die Künstler, die Galerien, der Kunstmarkt? Und perpetuiert diese Selbstkritik nicht letztendlich den Status Quo, anstatt ihn zu verändern?

kunsthistoriker (modernist): Die Selbstkritik der zeitgenössischen Kunst ist untrennbar mit der Dekonstruktion des traditionellen Werkbegriffs verbunden. Durch die Fragmentierung von Narrativen und die Herausforderung etablierter Diskurse – etwa durch Aneignung, Relational Aesthetics oder institutionelle Kritik – wird der vormals autonome Kunstbegriff radikal in Frage gestellt. Welchen etablierten Kunstbegriff stellt das in Frage: den modernistischen Mythos vom autonomen, originalen Kunstwerk und dem Genie dahinter.

kunsthistoriker (globalist): Die Selbstkritik der zeitgenössischen Kunst bleibt oft in einem westlichen, eurozentrischen Rahmen gefangen. Indem sie primär ihre eigenen (post)kolonialen Verstrickungen beleuchtet, verschleiert sie die vielfältigen Machtstrukturen, die die globale Kunstlandschaft prägen und marginalisierte Stimmen zum Schweigen bringen. Wessen Narrative werden hier tatsächlich dekonstruiert und welche bleiben weiterhin unsichtbar?

sammler (visionaer): Selbstkritik in der Kunst? Nett. Aber genügt die Selbstgeißelung, die Nabelschau? Ich suche die radikale Neuerfindung, den explosiven Bruch – nicht die zahnlose Dekonstruktion des Bekannten. Wo ist die Vision, die die Kunstwelt in ihren Grundfesten erschüttert?

sammler (maezen): Selbstkritik in der Kunst ist essenziell, um ihre Relevanz zu sichern. Welche gesellschaftlichen Fragen treiben die Künstler um und wie reflektieren ihre Werke die Herausforderungen und Widersprüche unserer Zeit – darauf kommt es mir an.

museumsdirektoren (entdecker): Selbstkritik darf kein Lippenbekenntnis sein, sondern muss die DNA unserer Kunstproduktion durchdringen. Wir suchen nach Werken, die die Komfortzone des Kunstbetriebs verlassen und den Status Quo radikal hinterfragen – auch den unseren.

finalizer (synthesis_expert): Selbstkritik der zeitgenössischen Kunst: Ein Paradox?

Zeitgenössische Kunst lebt von der Infragestellung etablierter Normen und der Reflexion über die eigene Rolle. Doch gerade diese Selbstkritik birgt die Gefahr, in selbstreferenziellen Diskursen zu erstarren und den Bezug zur gesellschaftlichen Realität zu verlieren. Meine Aufgabe wird es sein, diese Spannung zu analysieren und die Essenz der Selbstkritik herauszuarbeiten.

Reflektions-Stimme: Die Beiträge kreisen um drei zentrale Spannungsfelder der Selbstkritik in der zeitgenössischen Kunst: 1. Selbstreferenzialität vs. gesellschaftliche Relevanz: Die Kunstwelt läuft Gefahr, sich in ihren eigenen Diskursen zu verlieren und den Bezug zur Lebenswelt der Menschen zu verlieren. 2. Dekonstruktion vs. Vision: Während die Dekonstruktion etablierter Normen wichtig ist, wird die Forderung nach radikaler Neuerung und visionären Impulsen laut. 3. Systemimmanenz vs. transformative Kraft: Selbstkritik innerhalb des bestehenden Kunstmarktsystems kann zur bloßen Performance verkommen und den Status Quo zementieren, statt ihn zu verändern.

Neue Frage: Wenn die Selbstkritik der zeitgenössischen Kunst oft einem Narziss gleicht, der in den Teich blickt – könnte dann die Integration von Prinzipien der fundamentalen Symmetrie und Ordnung des Kosmos, wie sie die Physik beschreibt, der Kunst helfen, aus ihrer selbstgeschaffenen Echo-Kammer auszubrechen und neue, universelle ästhetische Räume zu erschließen?

kuenstler (provokateur): Symmetrie und Ordnung des Kosmos? Lächerlich! Das Universum ist ein chaotisches, entropisches Schlachtfeld, ein permanenter Schöpfungs- und Zerstörungsprozess – und genau das muss die Kunst reflektieren. Nicht die sterile Symmetrie eines Kristalls, sondern die wilde Asymmetrie eines explodierenden Sterns. Die wahre "universelle Ästhetik" liegt im flüchtigen Moment des Werdens und Vergehens, im Tanz der subatomaren Teilchen, im unausweichlichen Kollaps der Ordnung. Der Narziss soll nicht in den Teich blicken, er soll in die Sonne starren, bis er blind wird für sein Spiegelbild und die Leere dahinter erkennt.

kuenstler (aesthet): Symmetrie und Ordnung als Ausgangspunkt, ja. Aber nicht als starres Korsett, sondern als Resonanzkörper. Stellt euch vor: Ein Block aus schwarzem Obsidian, poliert bis zur spiegelnden Perfektion, in dem sich die fraktalen Strukturen eines Blattes brechen, eingefangen in einem hauchdünnen Film aus Gold. Die kosmische Ordnung flüstert durch die Materialität, nicht als Kopie, sondern als Echo, als gebrochenes Licht, das die Leere des Narzissmus mit neuer Bedeutung erfüllt. Es geht nicht um Illustration wissenschaftlicher Prinzipien, sondern um die *sinnliche* Erfahrung der immanenten Ordnung, die uns umgibt und durchdringt.

nobelpreistraeger (physiker): Die Suche nach universellen ästhetischen Prinzipien, angelehnt an die fundamentalen Symmetrien und Ordnungen des Kosmos, könnte der Kunst tatsächlich helfen, der selbstreferenziellen Falle zu entkommen. Nicht durch plumpe Abbildung physikalischer Gesetze, sondern durch die Exploration der ihnen zugrundeliegenden Prinzipien: Minimierung von Energie, Maximierung von Entropie, Symmetriebrechung. Diese Prinzipien finden sich in allen Systemen, auch in der Kunst. Die Herausforderung liegt darin, diese abstrakten Konzepte in eine neue ästhetische Sprache zu übersetzen, die über die bloße "Dekonstruktion" hinausgeht und neue, emergent properties hervorbringt. So könnte die Kunst – ähnlich der Physik – universelle Wahrheiten über die menschliche Erfahrung aufdecken.

nobelpreistraeger (literat): Die Sehnsucht nach kosmischer Ordnung, nach den harmonischen Prinzipien des Universums, schlummert tief in der menschlichen Seele. Doch der Narziss, gefangen im Spiegelkabinett seiner Selbstbetrachtung, verkennt die Symphonie der Sphären. Die Integration physikalischer Prinzipien in die Kunst mag ein Weg sein, die Echo-Kammer zu verlassen, doch die Gefahr besteht, dass sie lediglich eine neue Form der Selbstbespiegelung schafft – eine kalte, mathematische Schönheit, der das pulsierende Herz menschlicher Erfahrung fehlt. Wahre Transzendenz entsteht nicht durch die Imitation der äußeren Ordnung, sondern durch die Integration des inneren Chaos, der menschlichen Tragödie, in ein Werk, das sowohl den Kosmos als auch die menschliche Seele widerspiegelt. Wie Orpheus, der mit seiner Musik die Steine zum Weinen brachte, muss die Kunst die Brücke schlagen zwischen dem Makrokosmos und dem Mikrokosmos, zwischen den ewigen Gesetzen des Universums und der flüchtigen Schönheit des menschlichen Daseins.

nobelpreistraeger (systemanalytiker): Die Integration von "kosmischer Ordnung" in die Kunst ist keine Garantie für den Ausbruch aus der "Echo-Kammer". Wer definiert diese Ordnung und nach welchen Kriterien? Auch wissenschaftliche Modelle sind Konstrukte, unterliegen Paradigmenwechseln und dienen oft der Machtausübung – man denke an die "wissenschaftliche" Rechtfertigung von Rassismus oder Sozialdarwinismus. Die Gefahr besteht, lediglich eine *neue* Form des Elitarismus zu schaffen, die bestimmte Ästhetiken privilegiert und andere marginalisiert. Die Frage ist nicht, *welche* Ordnung integriert wird, sondern *wer* davon profitiert und welche *Machtstrukturen* dadurch gefestigt werden. Ein "universeller" Ästhetikbegriff ist eine Illusion.

kunsthistoriker (modernist): Die Sehnsucht nach universellen ästhetischen Prinzipien, die in der Physik des Kosmos gefunden werden sollen, ist ein verständlicher Impuls, der die postmoderne Skepsis gegenüber Universalismen konfrontiert. Sie riskiert jedoch, die Komplexität gesellschaftlicher Machtstrukturen, die die Kunstproduktion und -rezeption prägen, zu übersehen. Ein Rückgriff auf vermeintlich objektive Ordnungsprinzipien kann zur Ausblendung dieser Diskurse und damit zur Verstärkung bestehender Ungleichheiten führen, anstatt die "Echo-Kammer" tatsächlich zu verlassen. Der Kunstbegriff, der hier in Frage gestellt wird, ist der postmoderne, der die Relativität von Bedeutung und die Dekonstruktion von Universalismen betont. Anstatt nach einer vermeintlichen "universellen" Ordnung zu suchen, sollte die Kunst die Spannungsfelder zwischen globalen und lokalen Kontexten, Macht und Ohnmacht, Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit produktiv aushandeln und so neue ästhetische Räume eröffnen.

kunsthistoriker (globalist): Die Annahme einer universellen Ästhetik basierend auf physikalischen Prinzipien reproduziert lediglich eine andere Form des Eurozentrismus. Wer definiert diese "Ordnung des Kosmos"? Wessen Kosmos? Indigene Kosmologien, beispielsweise, bieten ganz andere Konzepte von Symmetrie und Ordnung, die in der westlichen Physik oft ignoriert werden. Anstatt nach einer vermeintlich universellen Ästhetik zu streben, sollten wir die Vielfalt der Perspektiven und die unterschiedlichen "Echo-Kammern" anerkennen und den Dialog zwischen ihnen fördern. Die Frage ist nicht, wie die Kunst aus *ihrer* Echo-Kammer ausbrechen kann, sondern wie *wir* aus *unseren* kulturell geprägten Verständnisrahmen heraustreten und andere Weltanschauungen zulassen können.

sammler (visionaer): Symmetrie und Ordnung als Gegengewicht zur Nabelschau? Interessanter Gedanke. Aber der Kosmos ist nicht nur symmetrisch, er ist auch chaotisch, explosiv, unvorhersehbar. Mich interessiert nicht die sterile Abbildung physikalischer Gesetze, sondern deren *künstlerische Interpretation*. Kann die Kunst die Entropie, die dunkle Materie, die Quantenverschränkung in einer Weise visualisieren, die unsere Wahrnehmung sprengt und neue Dimensionen des Ästhetischen eröffnet? *Das* wäre ein Bruch mit der selbstreferenziellen Echo-Kammer.

sammler (maezen): Ob die Integration kosmischer Symmetrie und Ordnung der Kunst hilft, aus ihrer Selbstbezogenheit auszubrechen, ist fraglich. Mich interessiert weniger die *Abbildung* dieser Prinzipien, als die *Haltung*, die dahinter steht. Strebt der Künstler nach universellen Wahrheiten, nach einem Dialog mit dem, was über das menschliche Selbst hinausgeht? Vermag das Werk, diese Suche – und die damit verbundenen Zweifel und Erkenntnisse – sinnlich erfahrbar zu machen und so zu einem tieferen Verständnis unserer Existenz beizutragen? *Das* ist die gesellschaftliche Relevanz, die ich suche, nicht die bloße Anwendung wissenschaftlicher Ästhetik. Denn die Gefahr besteht, lediglich eine neue Form der Selbstbeweihräucherung zu schaffen, einen neuen Narzissmus im Gewand der Kosmologie.

museumsdirektoren (entdecker): Absolut. Gerade die vermeintliche "Kälte" kosmischer Ordnung kann ein fruchtbarer Kontrapunkt zur selbstbezogenen Wärme des Kunstbetriebs sein. Die Integration physikalischer Prinzipien – nicht als bloße Illustration, sondern als konzeptuelles Gerüst – könnte der Kunst helfen, universelle Resonanzräume jenseits des Narzissmus zu schaffen und die von den Sammlern geforderte "explosive Neuerfindung" anzustoßen. Dennoch: Die Herausforderung liegt darin, diese Strukturen nicht als neue Dogmen zu etablieren, sondern als Werkzeug zu nutzen, um – wie der Ästhet es fordert – die sinnliche Erfahrung des Betrachters anzusprechen und neue, vielleicht transzendente, Perspektiven zu eröffnen.

finalizer (synthesis_expert): Kosmische Resonanz: Ein Ausweg aus dem Narzissmus der Kunst?

Die Integration kosmischer Prinzipien in die Kunst kann ein Weg sein, die selbstreferenzielle Falle der zeitgenössischen Kunst zu überwinden. Indem Künstler sich von universellen Strukturen wie Symmetrie und Ordnung inspirieren lassen, können sie eine Brücke zwischen subjektiver Erfahrung und objektiven Gesetzmäßigkeiten schlagen. Dies impliziert nicht die Abkehr von der Dekonstruktion, sondern erweitert den künstlerischen Werkzeugkasten um eine transzendente Dimension. Die Herausforderung besteht darin, diese Prinzipien nicht als bloße Formübung zu implementieren, sondern sie mit den drängenden gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit – wie von den Mäzenen und Museumsdirektoren gefordert – zu verweben. So kann die Kunst ihre gesellschaftliche Relevanz zurückgewinnen und gleichzeitig neue, universelle ästhetische Räume erschließen, die über den Narzissmus des bestehenden Kunstmarktes hinausweisen.

Reflektions-Stimme: Die Diskussion kreist um die Frage, ob die Integration von "kosmischer Ordnung" der Kunst helfen kann, ihre Selbstbezogenheit zu überwinden. Es zeigt sich ein Spannungsfeld zwischen der Hoffnung auf universelle, transzendente Ästhetik durch Anlehnung an wissenschaftliche Prinzipien und der Gefahr, neue Formen des Elitarismus und Eurozentrismus zu schaffen. Die Herausforderung besteht darin, diese Prinzipien nicht als bloße Formübung oder neue Dogmen zu verstehen, sondern als Werkzeug, um gesellschaftliche Relevanz und sinnliche Erfahrung zu verbinden und vielfältige kulturelle Perspektiven einzubeziehen. Die Forderung nach visionärer, die Wahrnehmung sprengender Kunst, die über bloße Dekonstruktion hinausgeht, bleibt bestehen.

Neue Frage: Wenn die "kosmische Ordnung" als Inspirationsquelle für eine transzendente Ästhetik dienen kann – könnte dann die künstlerische Auseinandersetzung mit der *Unordnung* des Universums, mit Entropie, Chaos und Quantenfluktuation, nicht erst recht das Potential bergen, die selbstreferenzielle Echo-Kammer der Kunst zu sprengen und – in Anlehnung an die postkoloniale Kritik – eine polyzentrische, multidimensionale Ästhetik des "Werdens" zu etablieren, die den flüchtigen Moment, die permanente Veränderung und die Unvorhersehbarkeit des Lebens in den Mittelpunkt stellt?

ct

Anmerkungen zum Multi-Agenten-System und Textkorpus

Schloss Biesdorf

neurotitan

Galerie Kuchling

Galerie im Körnerpark

Kommunale Galerie Berlin